Un peu d'histoire

Les origines

C’est vers le XIe siècle qu’apparaît pour la première fois le nom de Launaguet.

Deux légendes expliqueraient son nom. La première veut que ce nom soit issu de la phrase « L’eau n’a pas de guet » qui par contractions successives serait devenu « L’eau n’a gué », puis « Launaguet ».

La deuxième serait la contraction du « terroir de Launac », situé au-dessus de l’Hers, et du pont reliant le Sud avec le Nord de la ville, appelé « Anet » ou « Annot ».

Tout comme son nom, l’histoire de Launaguet est assez obscure. Peu de vestiges ont été retrouvés sur le territoire.

En effet, le village a toujours été habité et s’est transformé au fil du temps : l’ancien laissant systématiquement la place au moderne.

De plus, trop proche de Toulouse, l’histoire de Launaguet est partiellement occultée par l’histoire de la capitale d’Occitanie.

Un véritable exode urbain a lieu au XVe siècle, dû aux pandémies successives de peste qui sévissent en ville. Les personnes qui en ont les moyens fuient Toulouse et viennent s’installer à la campagne. Launaguet va alors compter parmi ses habitants des représentants de grandes familles toulousaines, qui ont installé leur résidence secondaire en bordure de ville.

La ville de Launaguet compte encore dans son paysage de belles maisons anciennes. Leur destination première n’a jamais été agricole ou commerciale, ce sont des maisons de « maître », à étage. Toutes aménagées avec 2 ou 3 cheminées, elles comptent huit ou neuf pièces habitables.

Ces maisons attestent la richesse de la commune : au XVIIe siècle, Launaguet devient un village de campagne pour Toulousains fortunés. Le territoire est très recherché par les grandes familles toulousaines, idéalement proche de la ville et jouissant du charme des campagnes.

Même si certaines ont disparu, beaucoup demeurent, malgré des rénovations imposées par le temps ou souhaitées par les propriétaires.

Ces bâtisses construites à la fin du XVIIIe siècle ont été retouchées et ornées de fioritures par les Virebent au XIXe.

L'après révolution française

Entre 1789 et 1815, l’histoire de la France, particulièrement riche, entraîne de grands changements sur l’ensemble de son territoire.

À Launaguet aussi, tout change… La commune naît. C’est alors Arnaud Goulard, premier maire de Launaguet (1793) qui administre les communes de Fonbeauzard, Croix Bénite et Le Camville (ces deux dernières sont actuellement réunies sous le nom d’Aucamville).

À cette époque, Launaguet est divisé en trois secteurs :

- À gauche de l’Hers s’étale le quartier des Sables, où s’installent les maraîchers qui vendent leurs récoltes sur les marchés de Toulouse.

- Sur les coteaux, les agriculteurs pratiquent la polyculture et l’élevage de bêtes.

- Le centre du village, quant à lui, voit se développer le commerce et l’artisanat local. C’est d’ailleurs en 1830 que les frères Virebent installent leur briqueterie à Miremont, à proximité du château, acquise par leur père Pascal Virebent.

Le village reste cependant essentiellement agricole.

Les deux guerres mondiales

Le 3 août 1914, les hommes de Launaguet s’en vont confiants reconquérir l’Alsace et la Lorraine. Aucun ne pensait passer quatre années de tranchées… Beaucoup ne reviendront jamais au village. Dure réalité, 27 noms d’hommes sont gravés sur le monument aux morts dressé en leur mémoire.

Le 3 août 1914, les hommes de Launaguet s’en vont confiants reconquérir l’Alsace et la Lorraine. Aucun ne pensait passer quatre années de tranchées… Beaucoup ne reviendront jamais au village. Dure réalité, 27 noms d’hommes sont gravés sur le monument aux morts dressé en leur mémoire.

Launaguet de 1945 à nos jours

Suite à cette guerre, l’exode rural s’étend sur le territoire français. Les jeunes ne souhaitent plus vivre à la campagne. Très logiquement, des constructions se multiplient pour accueillir la population près des villes.

À Launaguet, le premier exemple de ces constructions est le quartier « Les Mirabelles ». D’années en années, le nombre d’habitants augmente.

Fidèle à sa tradition de village rural, le secteur agricole se maintient dans la vallée de l’Hers et une population plus aisée s’installe sur les coteaux de Launaguet. Celle-ci fait construire des maisons individuelles luxueuses.

Pour répondre à cette augmentation démographique, de nombreux équipements collectifs se multiplient : écoles, collège, piscine, gymnases, centre de loisirs…

Pour éviter de devenir une « cité dortoir », Launaguet développe également des zones d’activités créatrices d’emplois : zones industrielles, commerciales ou artisanales.

Aujourd’hui, l’agriculture n’occupe plus qu’une infime partie de la population.

Launaguet poursuit son développement en intégrant la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse en 2001 devenue métropole en 2015.

Sources et remerciements

La municipalité remercie particulièrement Jacky CHEVALIER pour ses recherches et ses écrits sur la ville de Launaguet.

– Jacky CHEVALIER : « De Ier a Uei per mon compte » (Dès la première page, je l’ai fait pour moi), écrit en juillet 1992

– Jacky CHEVALIER : « Launaguet, au fil des siècles », écrit en 1992-1993

Le château de Launaguet

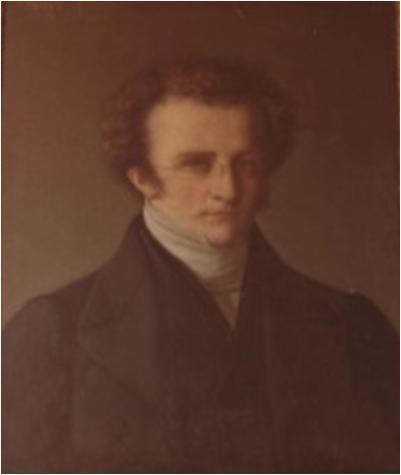

Le château actuel a été acheté en décembre 1843 par Jacques-Henry Dufay, Baron de Launaguet, Préfet de Montauban, puis Maître des requêtes au Conseil d’État.

Son tombeau se trouve dans la chapelle, devant l’église actuelle.

Ce château a été rénové entre 1844 et 1848 par Auguste Virebent, architecte briquetier et créateur de la manufacture de céramique à Launaguet.

Suite à la volonté du conseil municipal de l’époque, le château de Launaguet est devenu patrimoine communal en septembre 1991, et classé monument historique le 11 février 1993.

Toute la décoration intérieure a été conçue par Auguste Virebent, meubles compris.

Le château se visite durant les Journées Européennes du Patrimoine, organisées chaque année le 3ème week-end du mois de septembre.

Les dépendances

De part et d’autre du portail d’entrée, deux piliers supportent un phénix porteur de blason. Les bâtiments des communs sont des vestiges du château antérieur. Le bâtiment Est (l’Orangerie), prolongé par la maison du gardien, date probablement du XVIIIe siècle.

Tout châtelain se devait de posséder une orangerie, qui servait l’hiver à abriter les orangers cultivés. L’étage de cette bâtisse servait à faire sécher ou à conserver les produits des récoltes, sauf le raisin qui dispose d’un bâtiment spécifique, les chais.

Les bâtiments Ouest, en équerre, pourraient être plus anciens et abritent actuellement des associations de la ville.

Le parc

D’une superficie d’environ 2 hectares, le parc du château est composé d’une végétation très variée : acacias, troènes du Japon, cèdres d’Himalaya, fusains verts, micocouliers, buis, ifs, tilleuls de Hollande, platanes, sophoras pleureurs, frênes, marronniers, magnolias.

Au milieu de ces essences, se dresse une serre du XIXe siècle importée de Hollande.

Après la seconde guerre mondiale, la serre n’est plus utilisée. Des travaux de sauvegarde ont été entrepris en 2009, et se poursuivront sans doute.

L'église de Launaguet

L’église Saint Barthélemy de Launaguet, telle qu’elle est actuellement, fut construite au XIXe siècle. L’intérieur de l’église est entièrement décoré par Gaston Virebent, fils d’Auguste Virebent. Il oriente la fabrique familiale vers une production plus artistique, jouant sur la couleur.

Quelques pièces présentes sont réalisées par d’autres artisans de la terre cuite comme Moudenc et Giscard.

Gaston Virebent acquiert une certaine reconnaissance dans son art et obtient des commandes à Toulouse, où il réalise le tympan de l’église de la Dalbade et l’Autel de la Daurade.

La dynastie Virebent

Auguste Virebent (1792-1857), architecte briquetier, créateur d’une usine de céramique artistique au pied de la colline de Miremont, entreprend la reconstruction dès 1845 du Château de Launaguet sur les ruines d’un ancien manoir. Il fit de cet édifice un véritable témoignage du travail de la terre cuite.

Auguste Virebent obtient le 18 juillet 1831 un brevet d’invention pour des procédés techniques tout à fait nouveaux. En effet, jusqu’au XIXe siècle (environ 1830), on façonna la brique selon les mêmes procédés que la brique romaine.

Après avoir été triées et sélectionnées, les terres étaient mouillées, battues puis séchées après avoir été déposées dans des cadres de bois.

Les presses mises au point par Auguste Virebent ont donc révolutionné l’artisanat de la brique en lui donnant une dimension industrielle.

Ces presses permettaient de donner aux briques encore fraîches la forme et la dimension voulue et surtout un format identique et une texture plus fine, plus facile à tailler.

Elles imprimaient également des dessins sur l’envers qui assuraient une meilleure prise du mortier.

Auguste Virebent ne se contente pas de poser les bases d’un travail plus rapide et plus précis. Il met aussi au point une invention dénommée « plinthotomie », sorte de machine agissant comme un emporte-pièce pour découper diverses formes sur la pâte encore fraîche (oves, rais de coeur, feuilles d’acanthe… ).

Désormais pour orner des corniches, faire des colonnes, des pilastres ou des chapiteaux d’ordre dorique, ionique ou corinthien, le tailleur de pierres ou le sculpteur est remplacé par un emporte-pièce.

Cette briqueterie peu ordinaire joignait à ces avantages industriels, le registre du décor moulé pour les objets qui ne pouvaient être réalisés au moyen de la plinthotomie.

Les cariatides, les thermes, sont donc réalisés traditionnellement au moyen de moules à pièces. Mais ce qui était habituellement production artisanale devient ici production industrielle. Les nombreux ouvriers de la fabrique n’ont aucun mal à manipuler les grands moules et peuvent donc fournir de très nombreux exemplaires d’une même statue.

En 1845, cinquante-cinq ouvriers à la journée et deux ouvriers à l’année, dont un sculpteur, étaient employés à la Briqueterie et produisaient 100 000 pièces par an. Production importante qui permettait de livrer une façade entière dans le mois suivant la commande.

Sept attelages assuraient les livraisons à Toulouse. Les commandes étaient passées soit à Launaguet, soit aux bureaux toulousains de la rue du Fourbastard.

Dans les deux cas, les clients pouvaient examiner une multitude de modèles. Des gravures, des catalogues et des recueils réunissaient photos et projets, aidant ainsi au choix du client sur les nombreuses possibilités.

Les sculpteurs de Miremont avaient deux fonctions : les uns se contentaient de supprimer les bavures, de rectifier un détail à la sortie du moule ; les autres créaient des modèles d’ornements, de statues, modèles uniques ou destinés à l’industrialisation, selon le prix payé par le client.

La fabrique était une entreprise familiale. Prosper et Sylvain, deux frères d’Auguste Virebent s’occupaient de la gestion financière et matérielle ; Victor, avocat, gérait les contentieux.

Seul l’aîné François, semble avoir été à l’écart de cette entreprise.

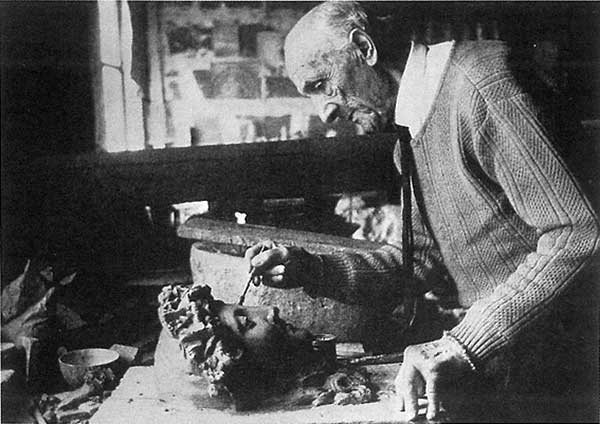

À la mort d’Auguste Virebent, ses frères continuèrent de faire fonctionner la manufacture jusqu’au retour de son fils Gaston, parti étudier le dessin et l’émail à Paris. Ce dernier travailla à Miremont jusqu’à son décès en 1925.

Puis ce fut l’aîné des deux fils de Gaston, Raymond, qui poursuivit de façon tout à fait artisanale le travail de l’émail jusqu’à sa mort en 1965.

La fabrique de Miremont, après avoir suivi diverses phases d’extension suivant les orientations données à la fabrication, a aujourd’hui disparu et les bâtiments sont presque totalement écroulés.

Auguste Virebent a mis au point une nouvelle façon de travailler les terres. Pour obtenir une pâte fine, compacte et résistante à la fois, il décide de juxtaposer deux types de pâtes :

– une pâte argileuse blanche ou rouge, fine et solide, constituant l’écorce visible des objets réalisés dont l’épaisseur variait de un à deux centimètres.

– la masse étant constituée d’un argile rougeâtre plus grossier et de moindre coût.

La juxtaposition s’effectuait alors que les pâtes étaient encore molles. Opération délicate puisque toutes les deux devaient avoir le même retrait au séchage et à la cuisson. Enfin, ni le gel, ni le soleil, ni les chocs ne devaient pouvoir séparer ces dernières.

Ces inventions sont à l’origine de l’industrialisation du travail de la terre cuite et de la briqueterie. Les machines utilisées de nos jours sont très proches de celles mises au point par Auguste Virebent. Les briques sont désormais réalisées par des filières plus rapides.

Quant aux presses, elles sont toujours utilisées, mais la recherche de qualité de la terre est négligée. En effet, la brique actuelle n’a pas la finesse du produit bon marché qui constituait la masse invisible de la brique Virebent.

L’accent semble désormais se porter sur les caractéristiques mécaniques au détriment de la finesse du produit.